對於圖像先決的當代社會而言,攝影已經是生活中的必備,無論是報導裡的紀實、生活中的碎片,又或是個人的展演,都能以一張張的照片來顯現。然而,其實在具象的敘事與展演之外,攝影還有另一種語言,而國家攝影文化中心展覽《抽象之眼》便邀請江思賢、阮偉明、林厚成、秦凱、莊明景、許淵富、鐘順龍、牛俊強、林壽宇等多位攝影家參展,希望帶領攝影迷們,探索抽象攝影裡所有可能的閱讀觀點。

以新的視覺判斷,推敲出作品潛藏的主張

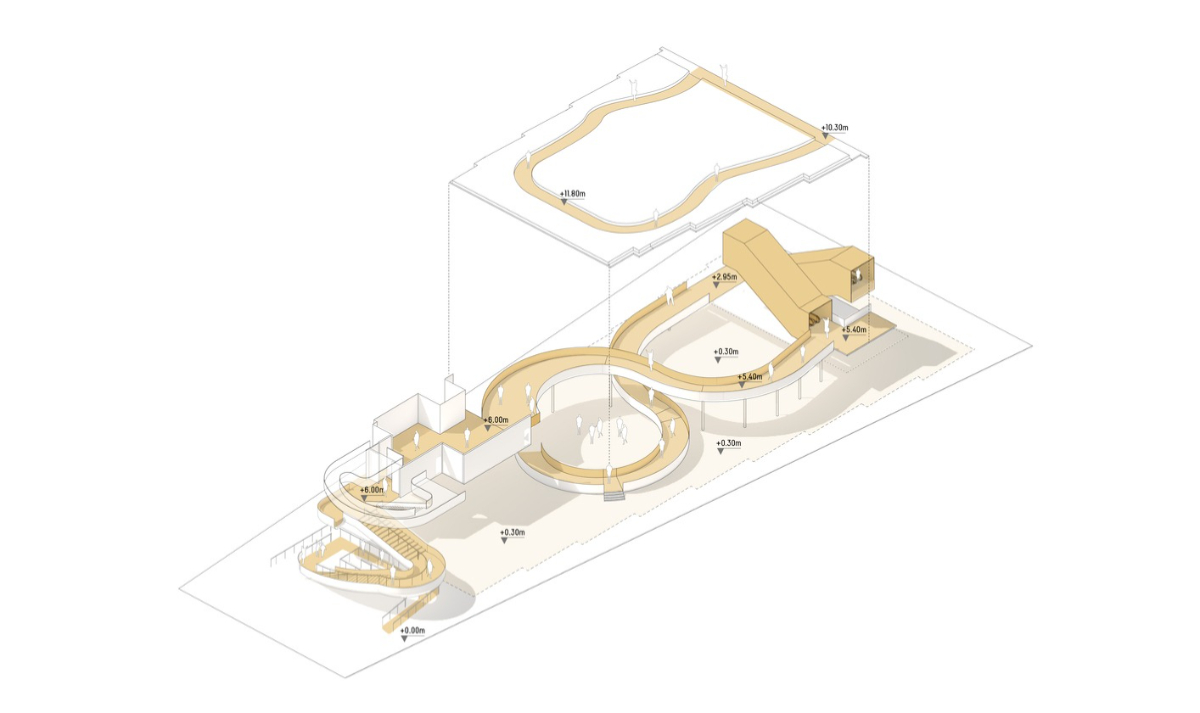

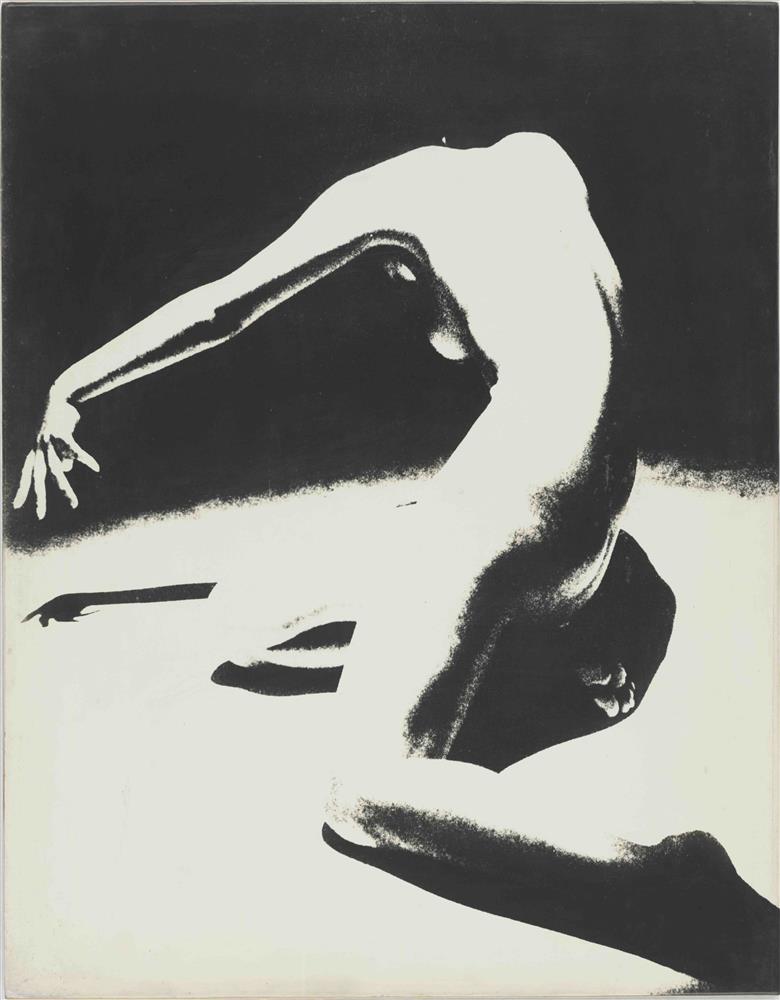

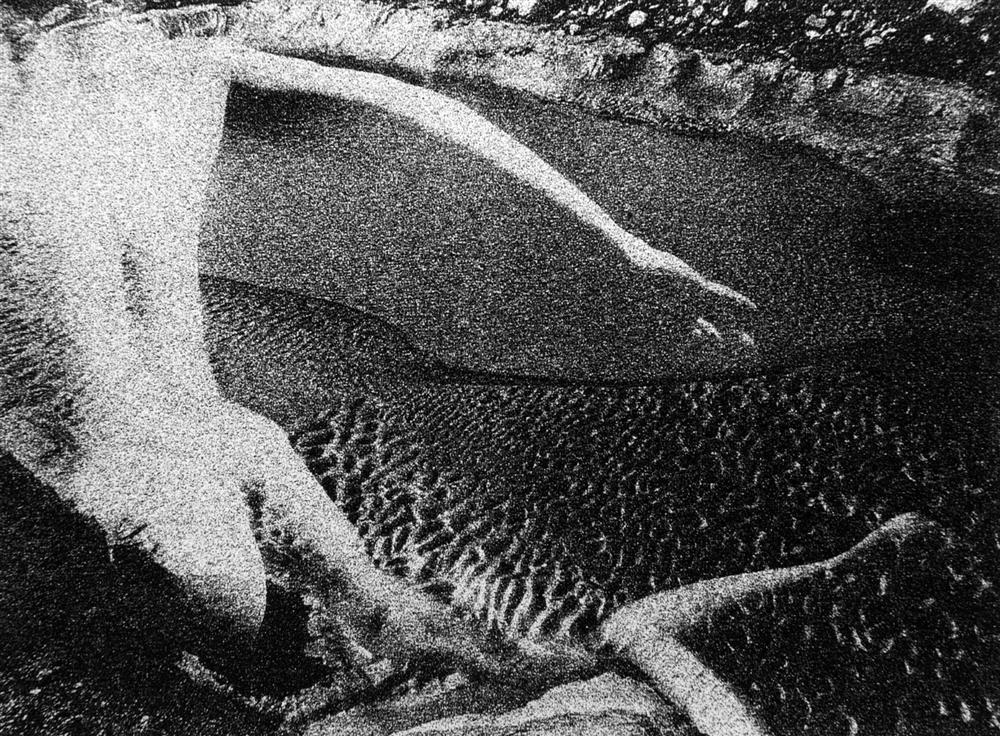

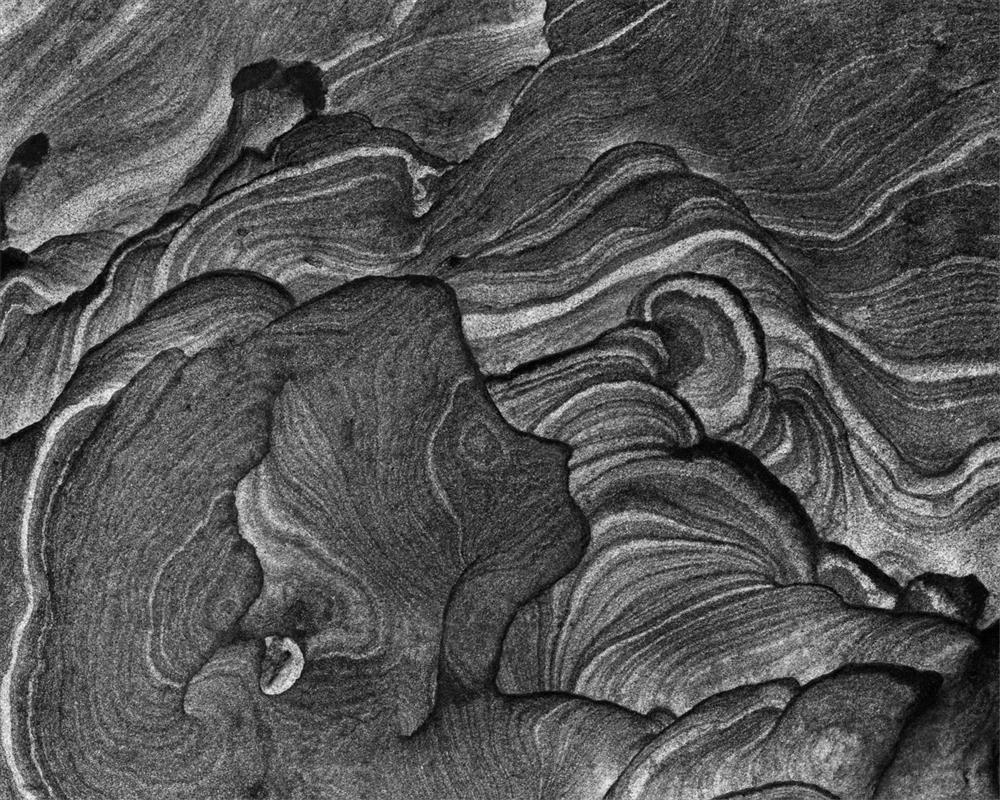

在策展人章光和規畫下,這段探索之旅可由四大命題來定義。當我們首先走進以「非象具象」為題的302展間裡,可以看見策展人以一幅幅影像,探討影像卸除了日常熟悉的符碼後,將留下哪些敘事可能性?在如常的一般事物「非像」裡,又能如何看出「具像」的巧趣與寓意?而這樣的命題,似乎也隱隱呼應著美國評論家蘇珊・桑塔格(Susan Sontag)的主張——攝影家不只是顯現世界的本來樣貌,而是應該透過新的視覺判斷,激起興趣的力量。

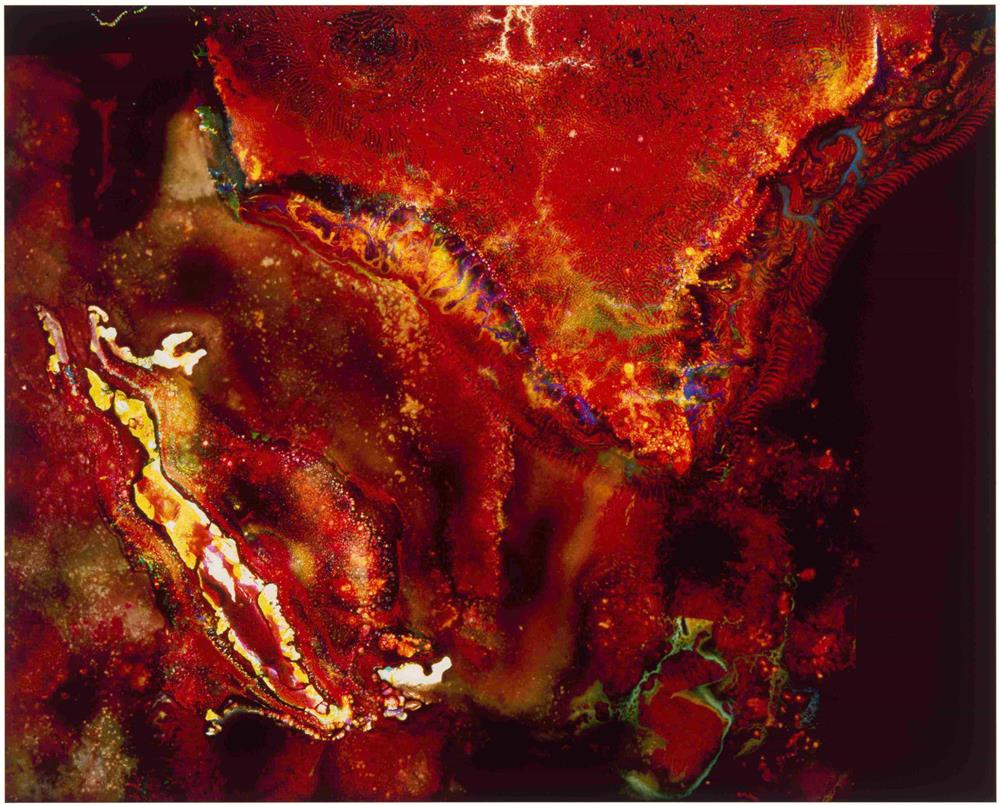

接著,當我們拾步走進303展間「理性與感性」裡,則能嘗試由攝影的色彩與造型為途徑,切入創作的理念裡,思索著這究竟是理性的究極或感性的抒情?攝影家想要述說的,是宣洩又或是壓抑?而在這推敲忖度的時光裡,英格蘭藝術評論家約翰・伯格(John Berger)所言也恍惚於腦內乍現——「當一張照片記錄被看到的東西時,在本質上總是會指涉到那些沒有被看到的東西。他是從連續的時刻裡孤立、保留並呈現了某一瞬間。」

當物介質與視覺場,帶來更多表現與理解的可能

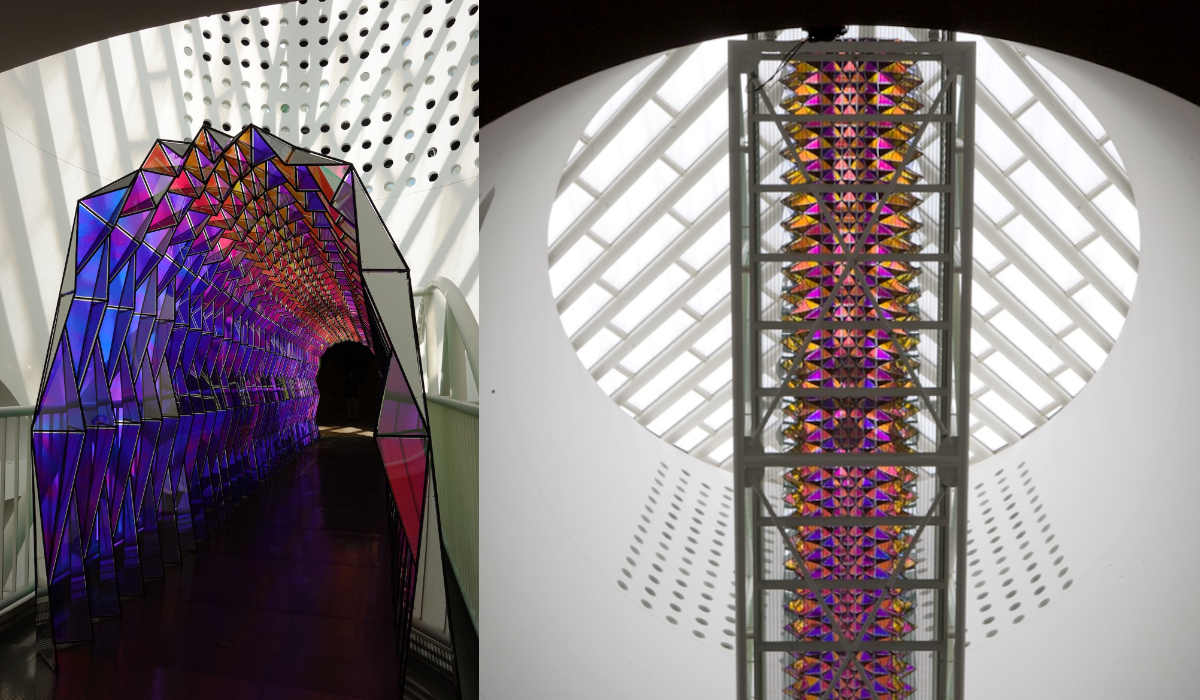

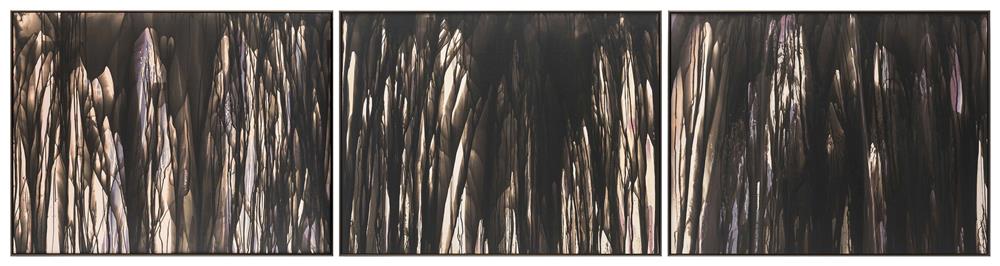

結束了「理性與感性」的辯證後,在305展間裡,「物介質」則成為下一個命題。關於「物介質」的敘事,其實牽扯到了攝影的歷史。畢竟,攝影史便是媒材發展史,從傳統銀鹽攝影、數位攝影,到黑白與彩色底片、黑白與彩色相紙,以及黑白與彩色暗房的相洗技巧與藥水等,各種物理介質排列組合出無限變化。當時光巨輪駛進了數位攝影時代後,螢幕呈現、網路傳輸、軟體應用、印表輸出等,更為攝影的介質組合增加了新維度。而在各種物介質的實驗與驗證裡,也孕育了各種超乎想像的抽象攝影。

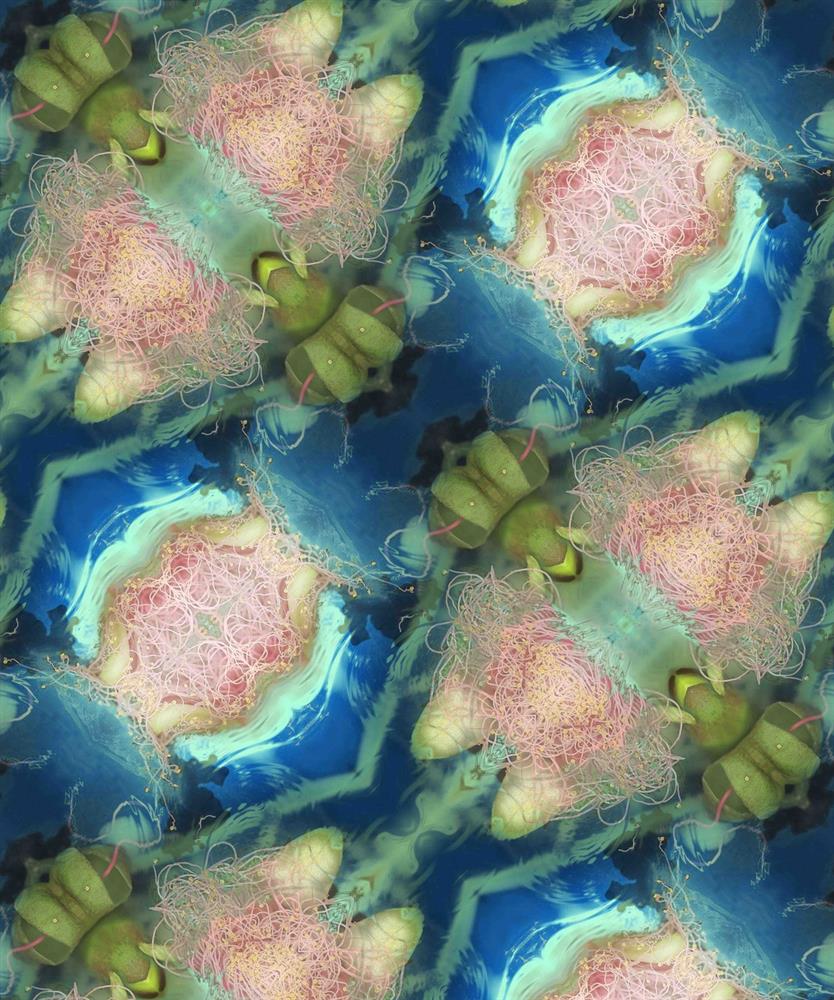

最後,當我們來到以「完形」為題的301展間裡,關於抽象攝影的探討,又多了一層心理學的意義。原來,在完形心理學領域中有著「視覺場」的概念,認為人類對視覺圖像的認知都會經過知覺系統的重新組織,而非只是出於當下感官經驗。也因為這樣,當我們看見一幅作品時,除了感受到線條、色彩、輪廓、光影等當下視覺所見,更會融入自己過去有過的感官經驗,而這樣的「視覺場」更讓攝影富有解讀的趣味性。

如果你也是鍾情於視覺世界的攝影迷,即日起至7月30日,不妨走進國家攝影文化中心,透過一幅幅抽象作品,抽絲剝繭出創作者潛藏的暗示,甚至反過頭照見自己。而在這一次次的對外探尋與內向觀看中,觀者或許也在不知不覺裡,走向了全新的觀看領域。

【 國家攝影文化中心展覽《抽象之眼》】

時間:2023年3月18日~7月30日

地點:國家攝影文化中心 301~303、305展覽室

文 | 郭慧 圖片提供 | 國家攝影文化中心