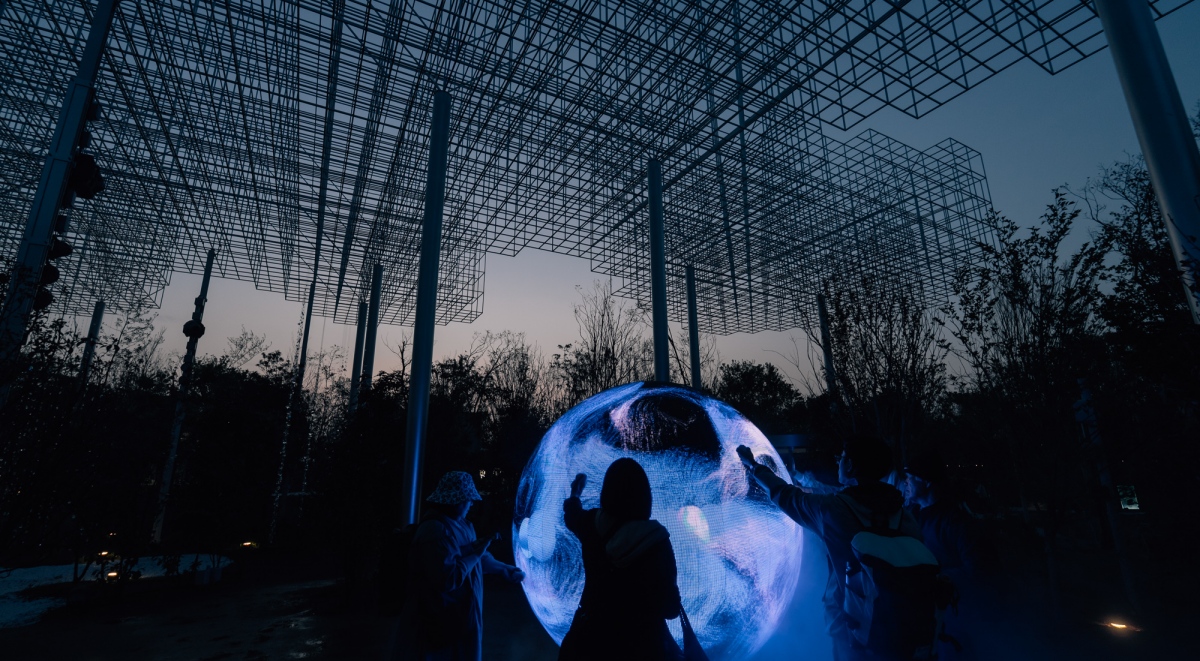

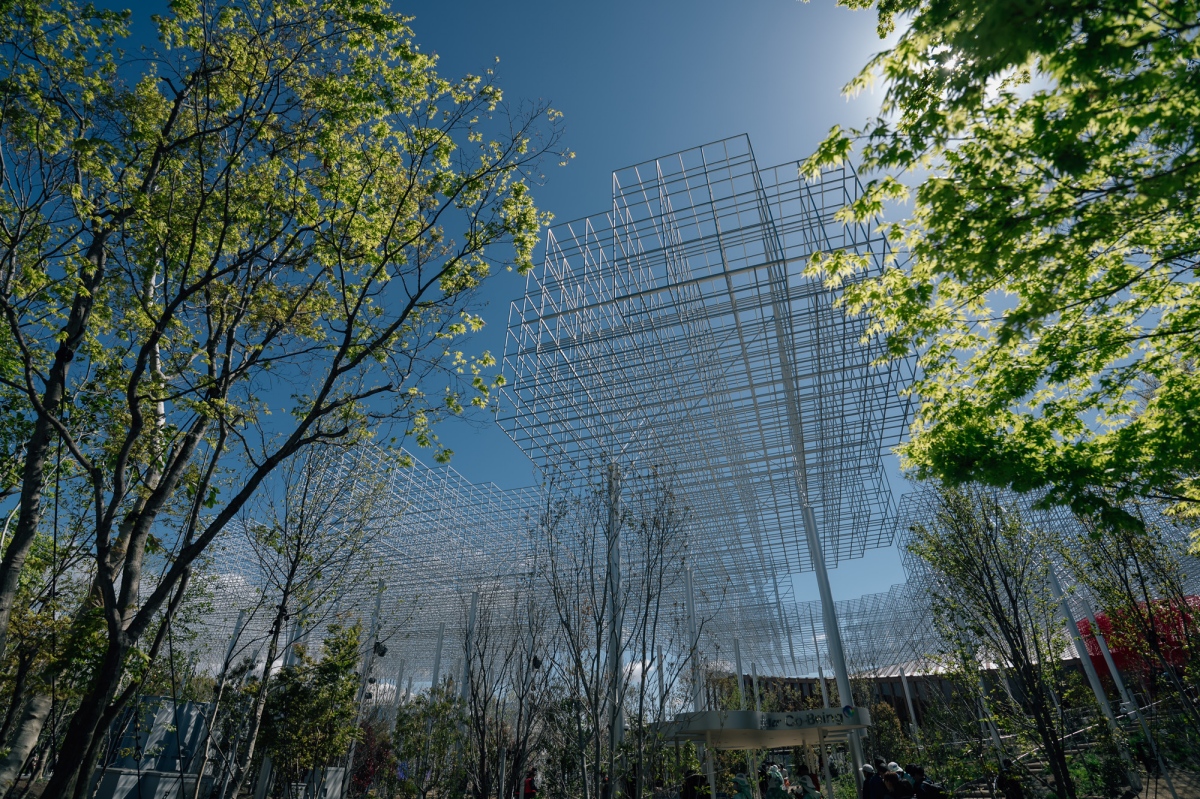

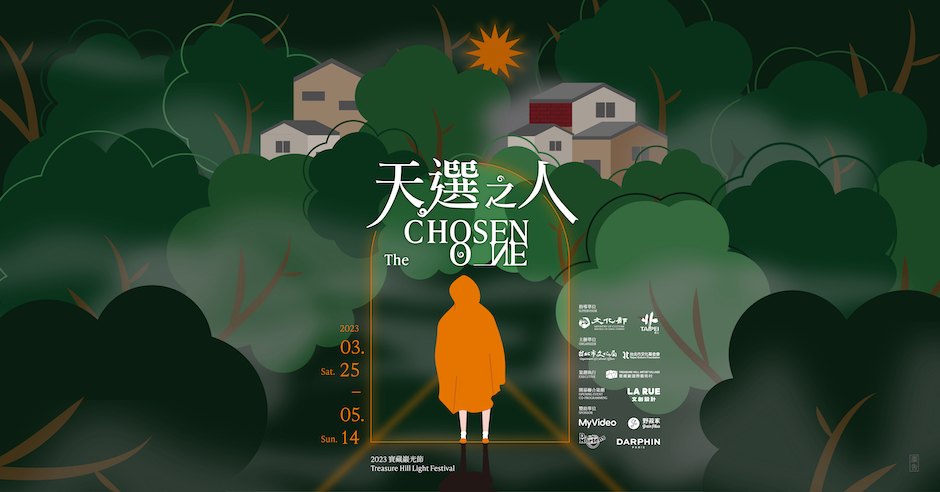

英雄故事是寓言、小說或遊戲中歷久不衰的編劇公式,但你有想過英雄故事融入藝術策展,還能邊看展邊玩RPG嗎?2023寶藏巖光節《天選之人》以分為12個階段的「英雄旅程」敘事線為主軸、寶藏巖的12個展演空間為背景,邀請12位藝術家根據文本劇情與關鍵字發展創作。觀者將拿著地圖,穿梭於都市中宛如山城的歷史聚落,循序觀賞橫跨裝置、影像、聲光等領域的藝術作品,逐步拼湊起屬於自己的英雄旅程。

將劇場概念帶入光節

《天選之人》由專研燈光設計與創作的藝術家莊知恆擔任策展人,策展模式跳脫台灣現行燈節多以大型燈光裝置、光雕形式為主秀的表現手法,轉而嘗試將劇場等表演藝術製作中「單一目的,多人協作」的工作模式帶入,挑戰視覺藝術家所擅長「單一命題,各自表述」的藝術美學,為觀者提供具有起、承、轉、合的線性觀賞方式。

本次參展的12位藝術家雖各自拿到「冒險召喚」、「遇見師傅」、「蒙受苦難」、「歸途」⋯⋯等12個不同的劇情關鍵字,必須根據自身專業發想作品,但於此同事,完整《天選之人》的英雄旅程文本也是他們的共同目標。

寶藏巖蜿蜒路徑加深冒險沈浸感

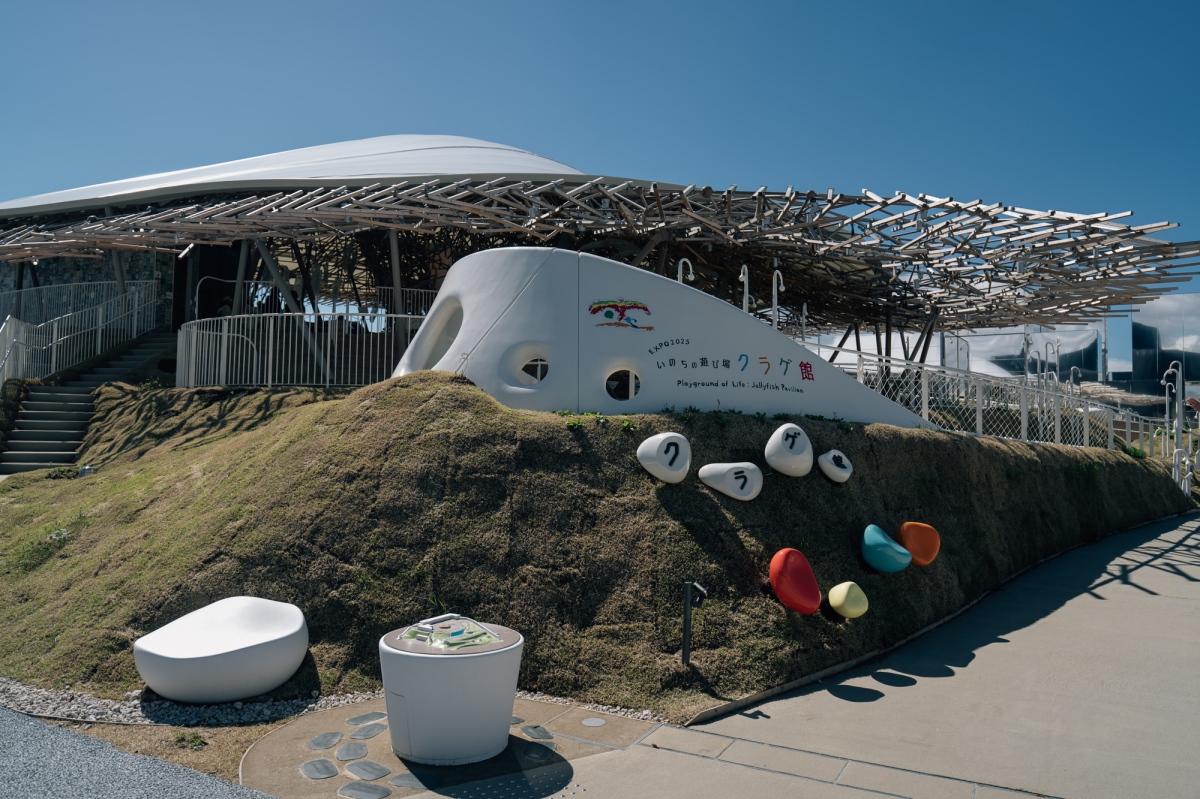

「走在寶藏巖的蜿蜒路徑,很有踏上冒險旅程的感覺。」導覽時,莊知恆特別提到文本與展覽場域相輔相成之處。鄰近公館商圈的寶藏巖,可以說是「台灣最出名的違建」,早在日治時期就有違建民居出現;後來1960年代兩岸情勢稍微緩和,違建數量更是迅速增長,它們多半是駐軍、榮民老兵與家屬為尋求生活住所,就地取鵝卵石、荒廢碉堡的舊磚塊建成,依山而建的大量違章建築幾十年下來逐步形成獨特的山城景觀。寶藏巖紀錄了大時代下社會弱勢族群於都市邊緣自力造屋、自尋謀生之路的過程,乘載了值得被銘記的一段台灣歷史。

這樣一個命運多舛、經時光幾番淘洗的聚落,在台北市中顯得不太真實,猶如一座依傍山丘的封閉「劇場」,千階萬轉間彷彿都埋藏著等待開採的故事,散發著非常世的未知與神秘,卻令人忍不住想走入一探究竟。如此特質,恰與《天選之人》論述中未來不明、千迴百轉的英雄旅程相呼應,深化了觀展體驗的沈浸之感。

2023寶藏巖光節《天選之人》12件作品創作理念!

縱然觀展路線隨心所欲,但若跟著導覽手冊上的順序一路看下去,或許更能體會展覽要傳達的訊息。到底《天選之人》是個什麼樣的故事?英雄的誕生都是從一成不變的生活開始,歷經各種困難和征服、友誼與背叛、破碎與圓滿,然後復歸平凡,等待下一次迴圈;即使是每天走的一趟尋常路,只需要一個小小的改變,就能影響自己原本的小日子。而你最不敢踏足的洞穴中,或許就藏著欲尋找的寶藏。

01. 序言與結語|吳明倫〈本日運勢〉

展覽由編劇吳明倫的作品〈本日運勢〉揭幕,從策展初期就參與展覽概念的討論的他,協助策展人莊知恆提供關鍵字給藝術家作為創作參考;吸收11位藝術家的回饋的作品之後,再以「為小說」形式,透過見證、考古的角度,對全展作品進行包裹與收束,呈現「天選之人」傳說的誕生;它像是展覽的序言,賦予觀者後續觀展的一種「意識」,邀請觀眾主動參與、悉心投注。

02. 平凡世界|鄭烜勛〈聽說雲上好像有一個世界〉

接著,英雄旅程隨著藝術家鄭烜勛以關鍵字「平凡世界」為發想的作品啟程,「想像中的美好世界通常遙不可及,所以我想像它存在雲的另一端。」於是他結合裝置與自身擅長的微縮模型,在展間中打造一座通往雲端的階梯,邀請觀者踏上梯子向上探尋,彼端真的存在另一個世界。在鄭烜勛的想像中,觀者的窺視對雲上世界來說如同「侵入」,就像《進擊的巨人》首集中將頭探入瑪利亞之牆內的巨人——當我們試著去探尋,好像宣告了美好世界將面臨衝擊。

03. 冒險召喚|吳家昀〈曇花〉

從平凡日常踏入探險之路,總需要一擊「冒險召喚」,這就是藝術家吳家昀拿到的關鍵字,他的現地裝置〈曇花〉以低限的音和畫共組,透過光影呈現極簡的敘事,引導光者反轉覺知——只聞煙花聲、不見煙花綻——感受一道可聆聽的光。

04. 黃偉軒〈邊界〉

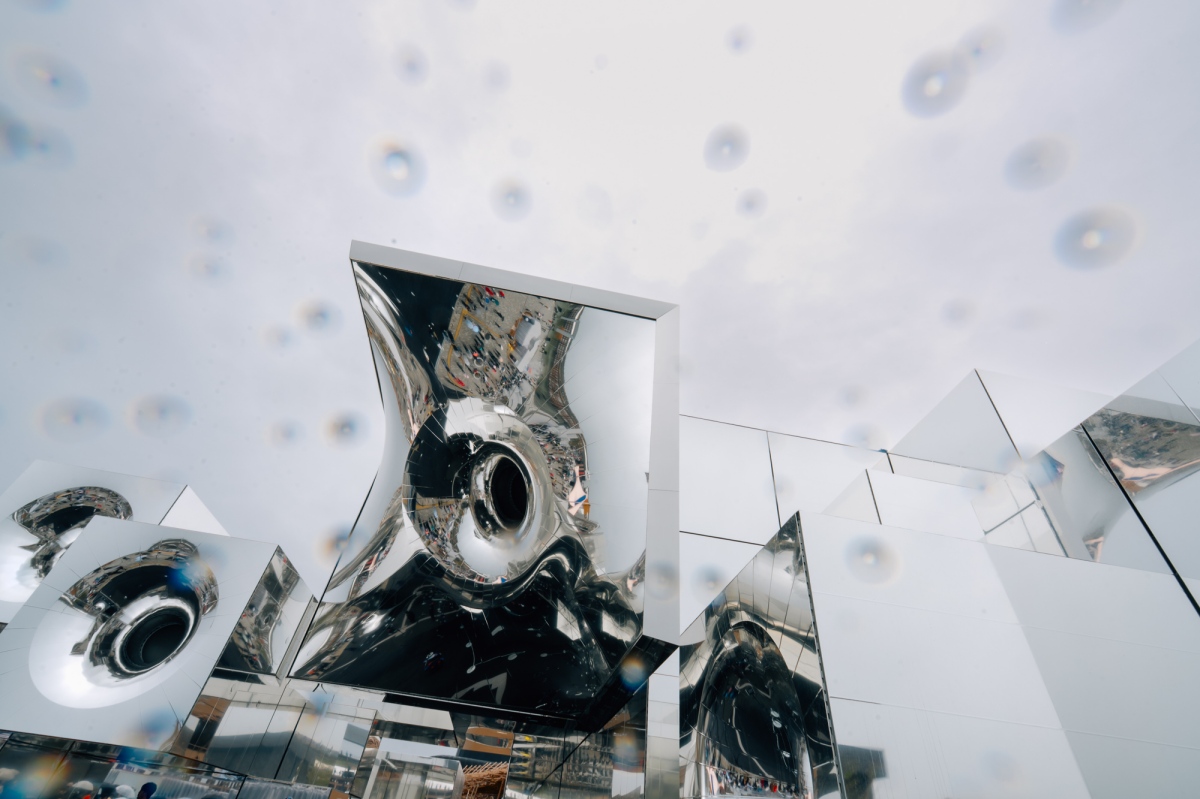

接續的作品〈邊界〉出自藝術家黃偉軒,其發想關鍵字「拒絕召喚」與前一階段的「冒險召喚」有著因果關係。本作探討虛擬與真實之間的模糊界線,思辨人類身在虛擬實境中所產生的視覺、身體與心理感受,當我們初次踏入快速變化的景觀之中,該如何駕馭?想法與步伐之間總會充滿猶豫、不確定,彷彿英雄接受召喚前的心境。

05. 遇見師傅|應可潔〈相信〉

回想曾聽過、看過的英雄故事,為何英雄會接受召喚?或因為生活中的強烈的激勵或失去,也許因為愛人至親一個行動或一句話,英雄總會先碰上一個關鍵性的角色,才終於決定啟程。藝術家應可潔如何呼應這般「遇見師傅」的情境?作品〈相信〉以現代人與寵物之間的緊密關係為發想,利用在寶藏巖園區內撿拾的回收物做出一隻小狗的輪廓,並創造一座神壇,上演一場信任儀式。繽紛的色彩背後暗喻現代生活中人們對購買寵物、消費的信任議題,不假思索的信任最後是否徒留殘骸?就像那些藝術家從地上拾起的廢棄物。

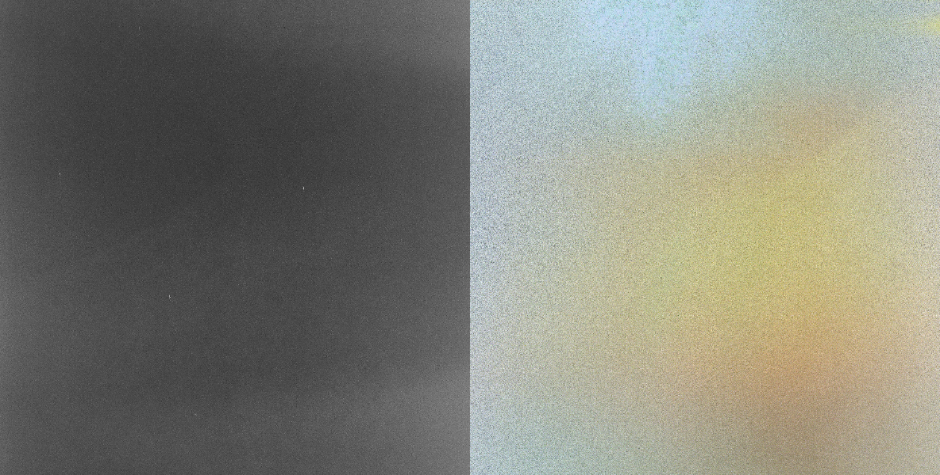

06. 跨越第一道門檻|陳姿尹〈日後〉

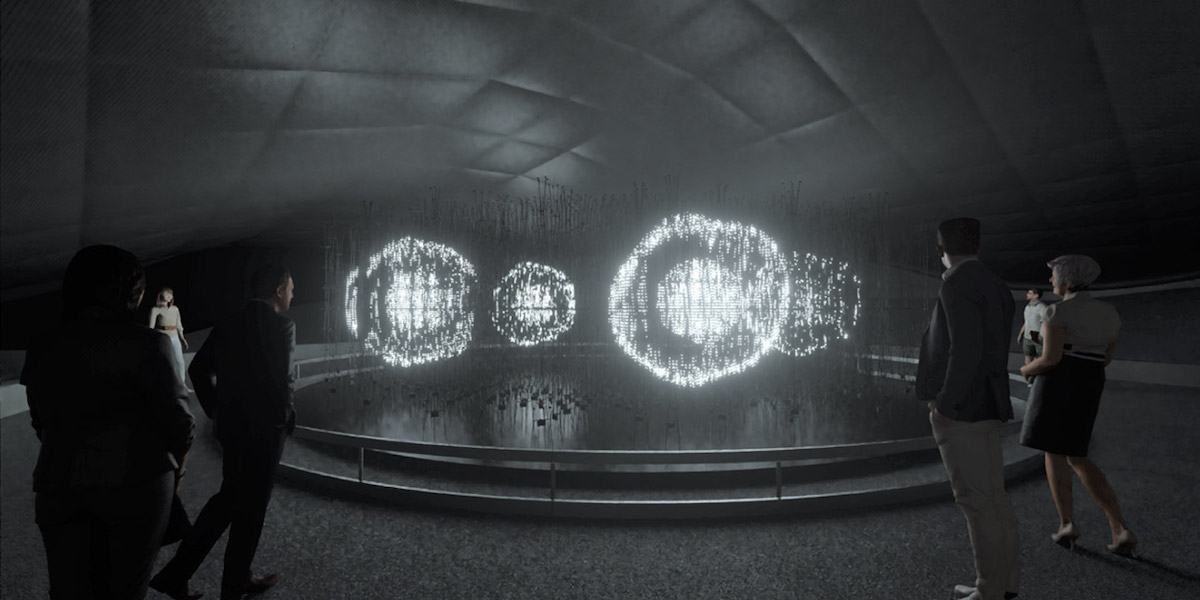

啟程在即,成為英雄之前必得克服「跨越第一道門檻」的障礙,藝術家陳姿尹以〈日後〉系列的3件影像、裝置作品回應此關鍵字。將國際太空站資料、天文與科學影像等媒材,串連自身對宇宙的想像、哲學觀成為作品,是陳姿尹作品的一大特點,這次他以地球靜止軌道、太陽、月亮等天文意象為載體,借用宇宙給予人們的神秘印象,從不同面向觀看人們如何面對超乎想像的未知。有趣的是,其中2件作品融入了動力裝置,呈現樣貌會隨著時間流逝而有所不同,直到展期結束。

07. 試煉、盟友與敵人|陳庭榕〈潛望之時〉

於防空洞內展出的〈潛望之時〉出自藝術家陳庭榕,結合了聲音作品〈我只在乎你〉之獨白以及複合媒材雕塑〈百步〉,探索著固結與連結的雙刃寓意,呼應著劇本中的關鍵字——「試煉、盟友與敵人」。值得一提的是,藝術家選擇鄧麗君歌曲〈我只在乎你〉作為元素並非偶然,這首歌曾於蔣氏政權與中國共產黨對峙期間作為「聲音武器」使用,在金門古寧頭海岸邊的北山聲牆播送著,纏綿的情歌旋律狹承載著形容你、我之間對位關係的歌詞,參與了冷戰時期的兩岸心理戰,隱隱呼應著防空洞同為戰爭遺跡的性質。

08. 前往洞穴深處|顏妤庭〈圍籬〉

即將抵達非常世界的核心,許多故事經常以第二道門檻、更困難的試煉來取代。〈圍籬〉是藝術家顏妤庭首次嘗試的大型陶瓷裝置,呼應著「前往洞穴深處」的劇情意象——選擇靜默與屈服的人群,僵直麻木的彎腰面地,並慢慢的結成了一張堅實又脆弱的牆,阻斷了來者道路。

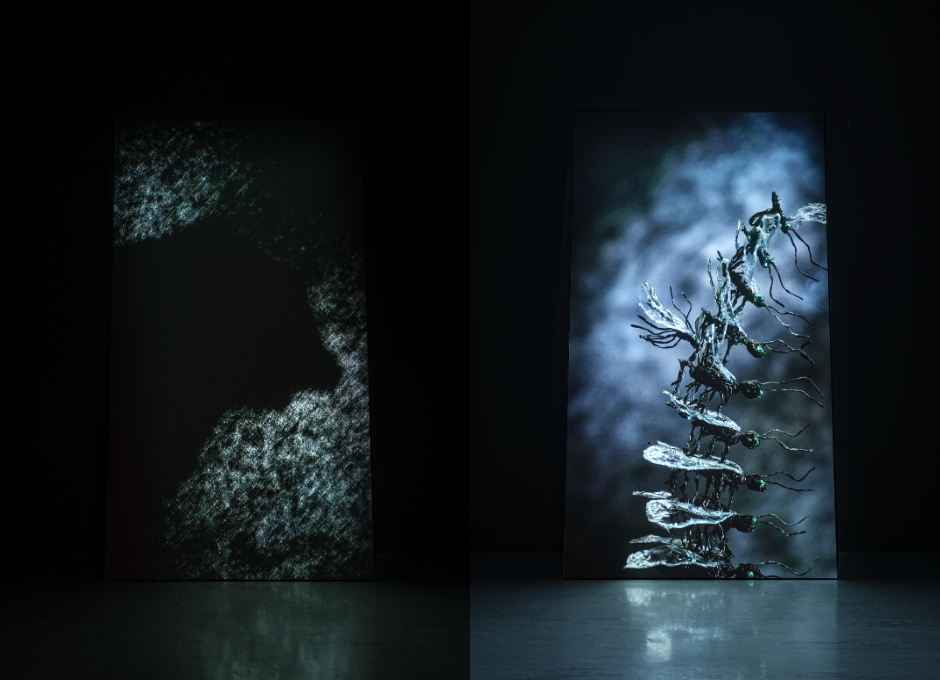

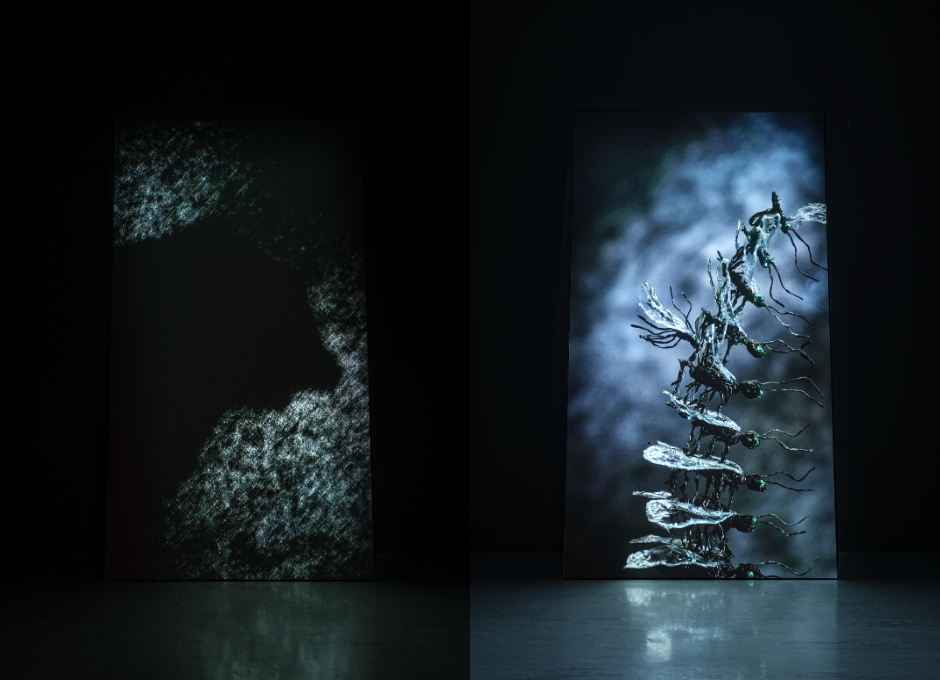

09. 蒙受苦難|張徐展〈狼與虎與其他〉

試煉之途必得「蒙受苦難」,擅長動畫的藝術家張徐展面對此關鍵字,則引用童話故事《不來梅樂隊》中動物們一個站在一個背上演奏音樂的畫面感,在錄像作品〈狼與虎與其他〉中創造出層層疊疊的蒼蠅,牠們藏匿於皮影身後,化成老虎、狐狸、兔子⋯⋯等多種動物形象不斷於生死中輪迴,意味著新生交替;晃動的身軀像是在大風中搖擺,試圖尋求平衡的可能。

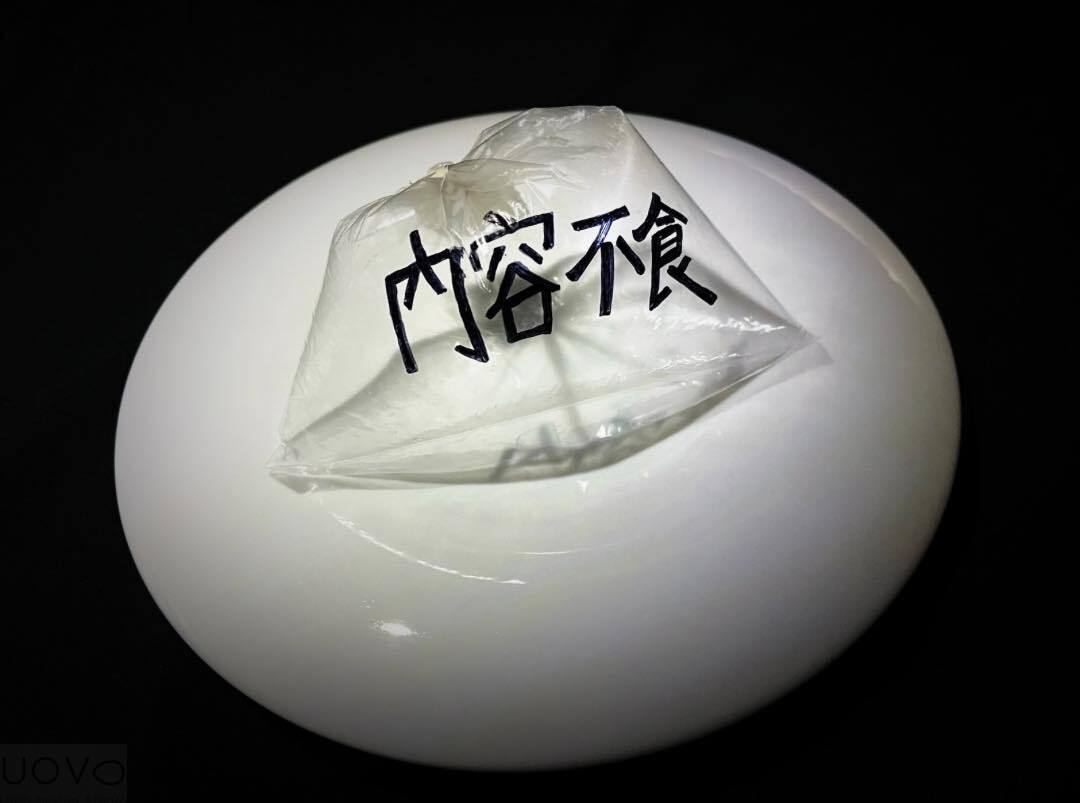

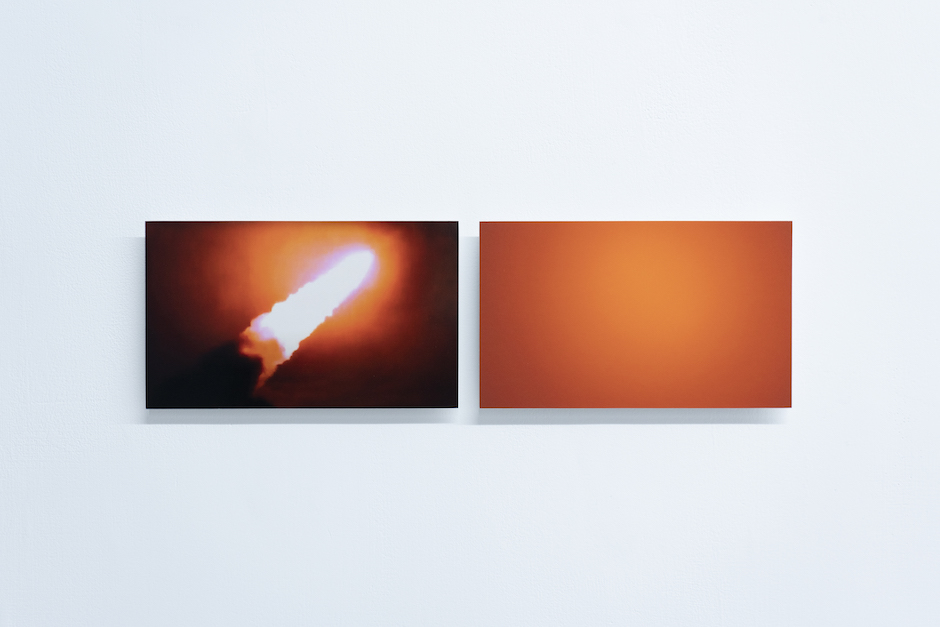

10. 歸途|走路草農/藝團〈宇宙物產計畫-虛空〉

征服苦難後,我們來到成為英雄之前的最後一哩路。走路草農/藝團從盛行於巴洛克時期的虛空畫派(Vanitas)出發,將過往荷蘭時期引入台灣的物產化為象徵死亡、衰老與空虛的動態符號,透過重複播映,表現作物成長後終會被收穫或腐敗、終得重回大地的過程,這樣具歸返意涵的儀式,就如征戰旅程中的「歸途」。

11. 重生|吳峽寧〈虛構場景〉

歸途中勝利的喜悅日漸稀釋,即便是英雄,終得從高潮中復甦,回到個人每日的「重生」。擅於燈光設計的藝術家吳峽寧,以影像紀錄平時往返生活與工作之間的移動過程,每日不斷發生、沿途風景相似,卻都是一場重生,呼應著劇情推演至此的關鍵字。展場中時而閃爍、時而黯淡的燈光,是觀看過程中突然的介入,也像生活中出奇不意的偶然事件,或將是觸動轉變的可能。

12. 帶著萬靈丹歸返|張方禹〈環〉

最後,英雄終於凱旋歸來。藝術家張方禹將雷射光束投射於環形壓克力裝置,並透過程式控制光束的運動——漫射而出的光在草地上成像,經過反射後的光譜則灑落於牆面,生生不息地流動著。這是英雄旅程的終點,作品〈環〉呼應著第12個關鍵字「帶著萬靈丹歸返」的意境。離開前,不妨再回看吳明倫作品〈本日運勢〉中對所有作品如何收束,透過文本回顧這趟英雄旅程的脈絡。

雙日限定開幕活動:市集、音樂演出一同登場

開啟英雄旅程之前,先來暖暖身!2023寶藏巖光節《天選之人》將於3/25、3/26舉辦開幕活動,由策展團隊與近年火紅活動策劃品牌「La Rue 文創設計」聯手,帶來市集與音樂演出,吳鎮安、南西肯恩、嚴梵、祐祐 Yoyolin、尋人啟事、邵羽等6組音樂人將聚集於此,為寶藏巖注入不同風采。

2023寶藏巖光節《天選之人》

展覽期間|2023.03.25-2023.05.14(週一休園)

開放時間|11:00-22:00

地點|寶藏巖國際藝術村(臺北市中正區汀州路三段230巷14弄2號)

/開幕派對/

市集|

03.25(六)15:00-21:00

03.26(日)13:00-20:00

音樂演出|

03.25(六)19:00-20:30 吳鎮安、南西肯恩

03.26(日)14:30-19:30 嚴梵、祐祐 Yoyolin、尋人啟事、邵羽

/串聯活動/

〈B面軼事-影視音實驗教育機構校區開放計畫〉

展期|2023.03.25-2023.05.14(週一休園)

地點|寶藏巖國際藝術村(臺北市中正區汀州路三段230巷14弄2號)

〈蟾蜍山之憶想與藝象〉

藝術家|KJHON的再生軍團

展期|2023.03.25-2023.05.13(週日和週一休館)

時間|10:00-17:00

地點|蟾蜍山煥民新村(臺北市大安區羅斯福路四段119巷66弄12號)

資料、圖片|寶藏巖國際藝術村

部分攝影|izzie pang