不久前剛結束嘉義民雄大士爺祭、民雄保生大帝廟前文學辦桌的演出,全台語創作獨立樂團裝咖人不以意識形態先行,書寫受難孤魂、陰神鬼怪,讓樂迷不由自主走進羅漢、菩薩、侯爺的命運;去年奪下金馬獎最佳動畫短片獎的張徐展,從《自卑的蝙蝠》、《Si So Mi》到《熱帶複眼》等裝置、錄像和動畫作品,無不以嶄新視角施展融合紙紮之美和鄉野故事,這次雙方聊起台灣民俗藝陣造型—蜈蚣陣、布馬陣、鬥牛陣、水族陣等就停不下來,竟看不出彼此有任何焦慮或不安。若傳統文化某天澈底消逝呢?喧鬧暫停了幾秒後,他們說:「要是沒有人需要,那就好好道別吧!」

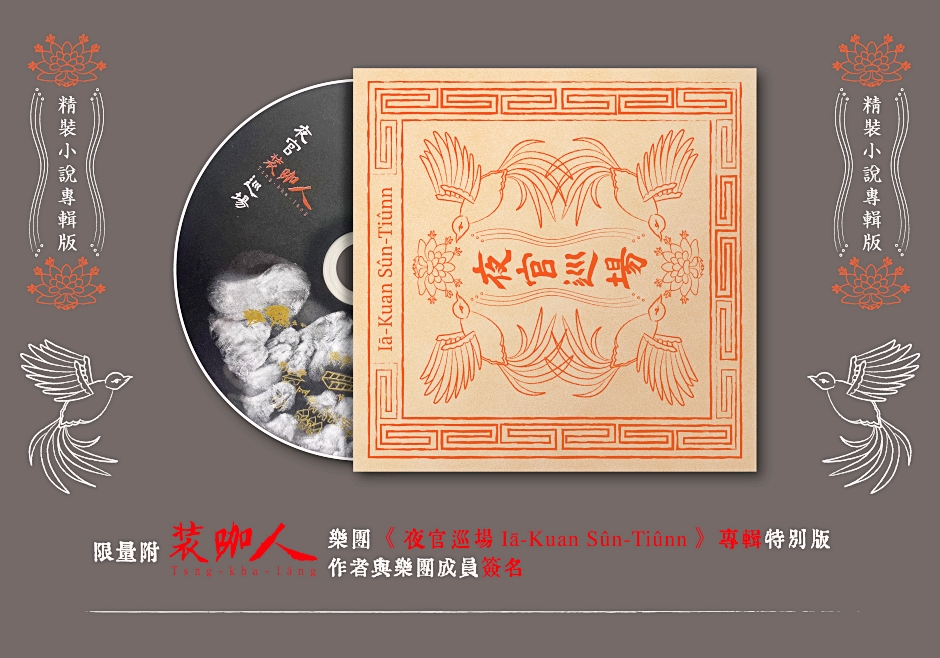

裝咖人團長張嘉祥回憶兒時,曾經無意在家裡看到一尊玉女人偶,他形容祂皮膚很白、有點透光,可見不是由紙製成,走近看,臉上還有栩栩如生的毛細孔,兩頰抹上腮紅,後來他被長輩帶去收驚,收驚阿婆說這就是「煞到」,「但我其實一點都不相信廟裡的說法,也不相信世界上有鬼,總覺得有各種可能,說不定是思覺失調症或心理投射,所以就開始爬梳資料,想了解更多台灣民間傳說。」自古以來,生者對逝者總有各種想像,回望歷史能釋疑嗎?他一頭栽進《聊齋志異》、《秋燈夜雨》、《殺鬼》這些著作和故事中,接著和裝咖人的其他團員們相識於花蓮東華大學,以童年經驗、家鄉信仰、鬼魂神祇為靈感,推出首張專輯《夜官巡場》。

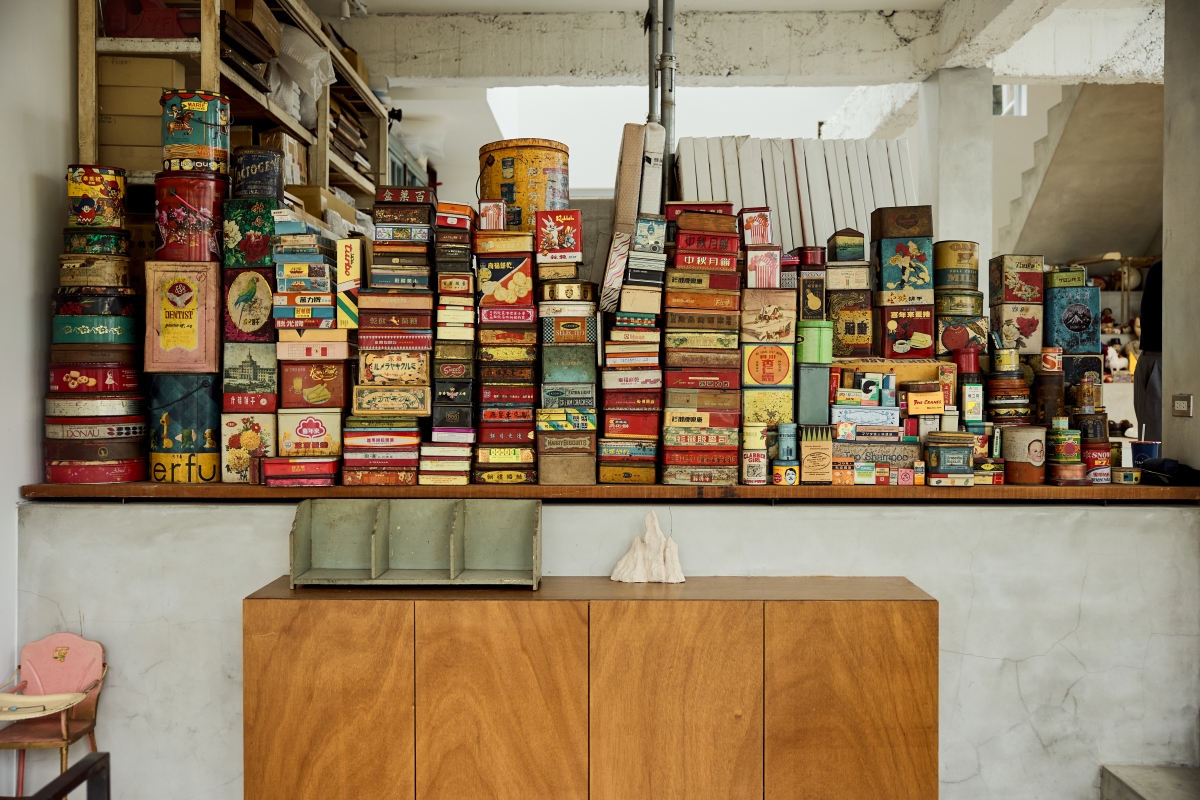

關於金童玉女,清末《安平縣雜記》曾記載:「糊紙店司阜:以竹篾為骨,紙根縛之,然後用各色花紙、白紙糊成紙厝、樓閣及亡者形象,一切奴婢、跟隨僕從及紙轎等樣,撤靈後在曠場燒化,備亡者冥間之用。」出身傳承四代的紙紮世家,張徐展有自己與眾不同的觀點,「一般人印象中,金童玉女是要接引往生者去到西方極樂世界的,所以看到它們就很有祭祀感,對我們家的小孩來說,比較像公仔吧,是每天吊在房間裡的其中一個娃娃、一件商品,陪伴我們長大。」由日常碎片拼組而成的另類風景,讓張徐展能用更當代性的語彙,傳遞他眼中的傳統文化。

借屍還魂 彼岸新生

文化的形成過程中,不只是符號的出現,背後反覆摻雜的過程更富有深意。在張徐展的作品裡,紙偶可以還原成我們日常生活見到的世間萬物。例如當他看到工作室旁的菜市場,不時會出沒被碾壓過的老鼠屍體,或是過往記憶中看到鼠隻們溺水的、瀕臨死亡情境的回眸與表情而創作的《Si So Mi》,其配樂用的是台灣早期喪葬旋律,但回溯音樂的真正源頭,實際上是1930年代的一首德國詩歌《Ach wie ist's möglich dann》,彷彿感慨死亡突如其來地降臨,是否就和偶然觸發的愛情電影劇情一樣,「這首歌傳進台灣後,當以前的喪葬業者不好意思說要去賺死人錢,就會用『我要去吹《Si So Mi》』來代稱自己要上工了,我對這種一個文化因不同地域而產生的多面性很感興趣。」

聊到在地,「仙女攏衫行佇咧 點仔膠 / 正跤倒跤飛天頂 挽檨仔 / 內山山內煏出來 龍眼樹 / 摔佇塗跤嘛結甲 笑笑仔 / 啊唉 喔明仔牌啊共你困在這 / 彼條臭豬屎溪仔水聽見伊 咧吐大氣」,《夜官巡場》中的〈水流媽〉一曲,點出裝咖人以嘉義民雄火燒庄(現為豐收村)為創作背景,據說農民在水圳發現一個無名頭骨,因民間信仰普遍相信生死有命,身軀得入土為安,骨頭不能隨意暴露在外,農民便將其安置在岸邊的芒果樹旁,後來人們於溪邊為無名屍興建一間小廟「水流媽廟」祭祀,而在大家樂盛行的年代,水流媽廟因時常開出明牌替信徒招來財運而廣為人知,而「夜官」一角亦結合了嘉義民雄的大士爺信仰。

不止步於「是哪裡人就唱哪裡的歌」,以前學北管都是老人家的事,為什麼年輕人也來學?張嘉祥指出:「越來越多人意識到,台語再過50年說不定就壽終正寢了,我們想把握現在,讓這個語言有更多形式可以流傳。而傳統北管樂不是我們目前比較習慣的西方樂理邏輯,比較像傳統職人師徒制的口耳相傳,必須長期投入辛勤摸索、練習。」他聽到交工樂隊〈風神125〉中的嗩吶聲而深受感動,沒想到嗩吶能跳脫婚喪喜慶的氛圍,堆疊更多百感交集的豐富情緒,於是他從最基礎的北管曲牌開始學起,後來的「北管鬥搖滾」的展演,更找來傳統北管軒社「淡水南北軒」一同跨界演出。

穿梭於文本間 身分認同如渡河般不停轉換

探尋根源再演繹現代化的音樂,埋進土地中吐納,進而和創作概念進行揉合,裝咖人獨樹一幟的風格形塑,也經歷過音樂上是否要正式拜師學藝,和台語語言正統性的討論,「像台語正字的用法,是一套被制定的標準,但也有可能是限制,目前似乎是分成兩種立場,一派是比較執著於用法究竟正宗與否,另一派是更樂見這個文化有被討論的機會,也接受它被多元活用等。」張徐展對這個爭議,則幽默回應,「所以不講也被罵,講了也被罵,因為講得不夠好!」他以自己小時候發音「臭奶呆」為例,被同學笑的時候他內心想的是:「如果以後還要用台語作為溝通工具,那不如讓臭奶呆也成為我的語言脈絡之一。」

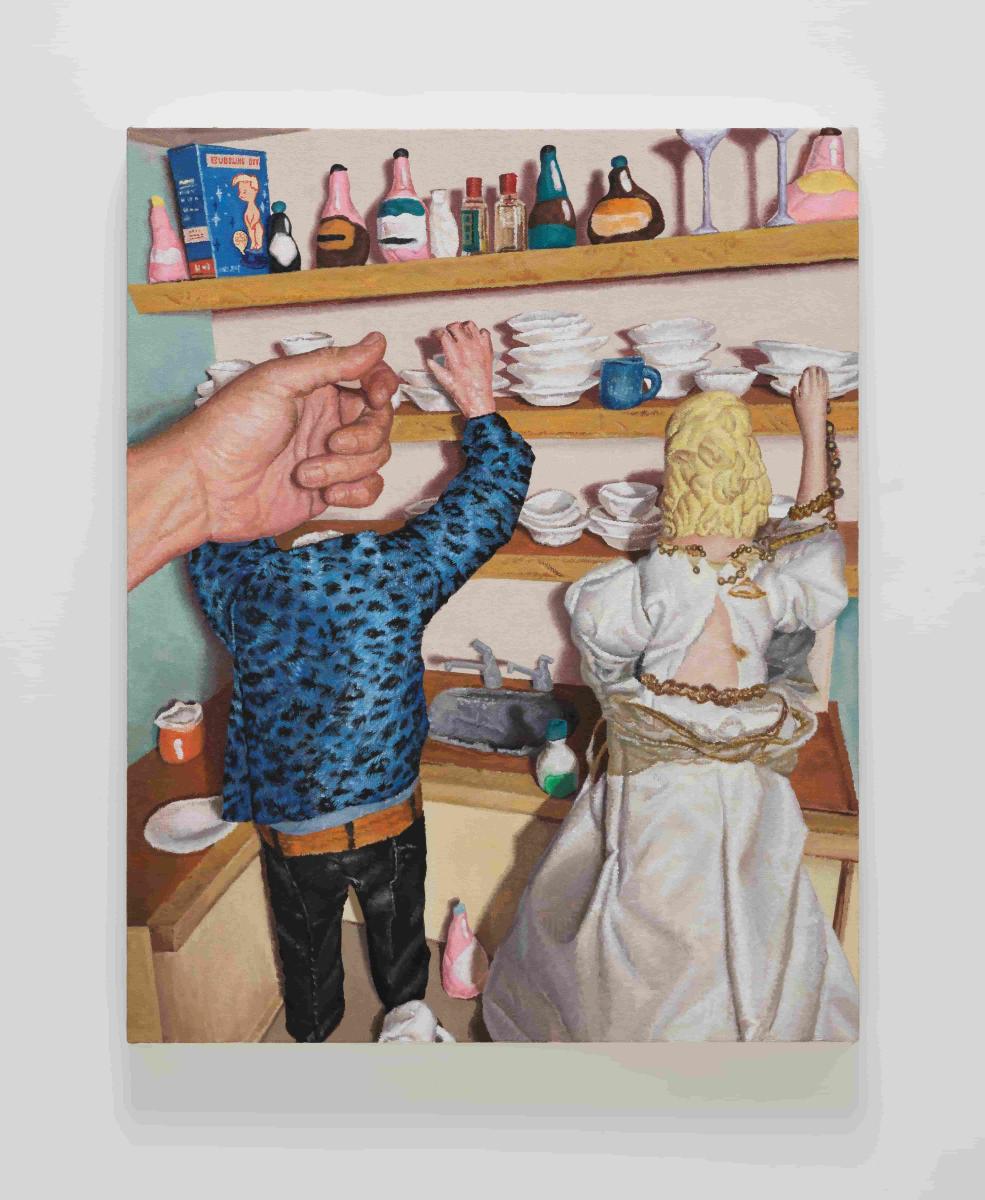

張徐展聽裝咖人的創作,認為他們奠基於十分堅實的專業基礎,解構不同曲風的音樂時,彼此又有共識找到適合的論述,他分享自己的創作歷程裡,沒有所謂傳統派和革新派的來回拉扯,卻說不上來是幸運抑或不幸,因為「沒有任何可參考觀摩的前例,尤其早期的幾個作品,做得很痛苦耶,常懷疑自己到底在幹嘛啊。」當產業內許多手藝精湛的老師傅因生意慘淡,悲觀地叫子女另尋出路,他藉由紙紮創造新的美學語言,從非正統的文本出發,在黑暗之中,他用常見於包覆神獸表皮、象徵神性的電光紙,紙偶外露「打胚」質地,再把蒐集而來的畸零舊報紙塞入肉身,有形無象,結果作品意外地更柔軟、更自由。「而且文化也是因為有市場需求才形成,如果突然一直宣傳,好像沒事叫人家來買也怪怪的?」張徐展在創作中也企圖扭轉大眾的刻板印象,紙紮工藝不僅能用於喪葬儀式,廟宇慶典也會使用,「它可以莊嚴肅穆、也可以狂歡熱鬧。」甚至得獎後,人稱「阿男師」的傳統畫師莊武男,開心地在業界群組中頻繁分享他的喜悅,「傳到其他師傅以為我是他兒子!」

既然是汲取傳統後翻新,很多時候需要增進新與舊兩端對彼此的了解,在過程中也有令人哭笑不得的互動,比如當涉及糊紙店的傳統業務,張徐展的父親堅持大士爺神像一定要赤腳,不能擅自幫祂穿鞋,或大士爺應該吐出火焰,而非吐舌頭等等,「有一次我在做老鼠,我爸看到就說『欸,雖然你是藝術家,但我還是要教你一下,你老鼠不能做3隻手指頭,老鼠是5隻手指頭!』我也老實回他:『沒關係啦,我鏡頭不會帶到啊。』」寫實和寫意之間,父親認為該有的形貌要顧好,不然很不專業、很丟臉;張徐展探求的則是獨到詮釋,用紙紮演員們成就一個迷人故事。

變與不變 都是為了找到迥異時空中的相通性

以專輯的同名小說《夜官巡場》,獲得「2023臺灣文學獎」金典獎與蓓蕾獎,有別於詞、曲分開進行的創作方式,裝咖人的《夜官巡場》是張嘉祥和他的同名創作小說《夜官巡場》輪替進行,彼此交互作用,也許是完成部分故事再轉化成歌曲,或完成歌曲再發展成文學,皆在樂壇中相當罕見。除了傳統北管,主唱戴戴也開始學習月琴演奏,對裝咖人而言,製作專輯需要比較嚴謹把控品質,現場則更像是動態的演進過程,每一場演出都會發生調整,包括即興的、技術層面的,讓聽眾有更多樂趣和層次可以挖掘,他這麼期待:「接下來會繼續推動整個三部曲的創作,也想在過程中找到更成熟、更有效率的寫作及作曲模式。」

令人意外的是,張徐展自從踏上創作之路後,最不想處理的命題,竟是自己的故事。「總覺得會讓『被看見』這件事變得太容易,反而失去重要的磨練機會,所以想先嘗試用自己的觀察和方法去處理外部文本,這些都成立了以後,我才認為我真的準備好了。」《複眼叢林—張徐展個展》明年將至馬來西亞巡迴,近期也有美術館機構正與他洽談下一檔個展的內容等,從手繪動畫、當代藝術到電影製作,自認已經「跨太多界」的張徐展,現在考慮更多的是讓作品在前面說話,創作能量得以自行發酵、擴散,這樣一來,藝術家就不需要過勞生產。與此同時,他也正在籌備家族故事的前期準備工作—祖父張根乞年少出師,在台北大龍峒創立茂興齋糊紙店,走過日治時代、國民政府遷台,後來孫輩遷至新莊開立新興糊紙店傳承手藝⋯⋯,這120年的文化脈絡,交織了親人、往生者,和技藝之間的情感羈絆,笑著說「當初沒想到會走這麼遠」的張徐展,即將回過頭直面自己,從隱晦窺探轉為正式邀請,要觀眾走入他的成長軌跡。

profile/張徐展

畢業於臺北藝術大學新媒體藝術研究所,擅長結合當代生活經驗,以動畫與錄像裝置作為藝術創作的實踐,曾榮獲第33屆「薩格勒布國際動畫影展」評審特別提及獎、2021年德意志銀行年度藝術家獎 、2022年於臺北市立美術館舉辦年度藝術家個展《複眼叢林—張徐展個展》,錄像動畫《熱帶複眼》則獲第59屆金馬獎最佳動畫短片,2023年獲第12屆總統文化獎。

profile/裝咖人

成立於2017年,由主唱張嘉祥、戴睿駿、吉他朱雨民、貝斯張劭威、爵士鼓李沅諺組成的全台語創作獨立樂團,以文學與音樂跨域創作為特色,融合搖滾及傳統北管樂等元素,關注鄉野傳說、民俗信仰、二二八歷史題材,在人、神、魂中,編寫詭譎魔幻的獨特風格,2021年以首張專輯《夜官巡場》入圍第33屆金曲獎最佳新人。

文|張瑋涵

圖片提供|張徐展、裝咖人