代表作有「新竹春室」、「南美春室」、台南阿霞飯店新品牌「A SHA」、兩廳院表演藝術圖書館、臺北表演藝術中心辦公室及貴賓室等,由鄭又維、樂美成、羅開3位設計師共同創立的彡苗空間實驗,透過與各領域業主合作的經驗累積,為不同材料的融合帶來無限可能;公司成立兩年多,就接下伯朗咖啡、怡客咖啡、國家太空中心(TASA)、OPPO、貳樓、台灣設計展等備受業界矚目的設計,Local Remote共同創辦人劉書堯(Brian)正嘗試顛覆傳統思維,雙方這次首度面對面坐下來,暢談設計師打群架之必要。

Local Remote

從空間設計視角出發,你們認為品牌之於空間是什麼關係?也有看到你們將圖像設計運用於空間裡,原因是?

彡苗空間實驗

我們會花滿多時間深入去了解品牌的核心理念和價值觀,過程裡從中捕捉一些可用元素,雖然不一定會被彰顯在空間中,但當體驗者不經意地逛完,藉由我們說故事的方式驚覺,原來整個設計跟品牌是相互呼應的。做空間比較容易陷入品牌是哪種風格的死胡同,但我們和春池或Gogoro這樣的客戶合作,他們自身都已相當成熟,也促使我們未來跟企業溝通時,包括從企劃或行銷端出發,組織最適合的團隊,以整體診斷來提供解決方案。我們也嘗試自己設計家具,或和漫畫家HeLo羅荷及製陶創作者TaoJu陶聚合作「多苗招財貓」,獲得熱烈好評,客戶的空間也變成我們的通路,都充滿了預料之外的樂趣。

彡苗空間實驗

在多元且商業模式快速轉變的時代,有什麼是你們認為最需要被保留下來的?

Local Remote

品牌要有能說動人心的內涵,才有辦法打造五感體驗,團隊前陣子剛好有機會去上海考察,藉此看了各種很酷的品牌行銷,會發現大家的底蘊或文化相當深厚,成功的背後往往有很豐富的故事,才會讓大眾產生興趣去聆聽品牌想說的話,所以行銷策略和品牌故事兩者應該是緊密扣合的。另外,我們的公司文化一向是強調「越多人,能夠做的事越大」,過去台灣設計師都習慣用個人名義出去闖,但我們認為每個人的意見都是同等重要,大家應該一起站在最前面,而不是在公司背後隱形。

Local Remote

團隊從創立到現在7年的時間,感受到最大的設計產業變化是什麼?

彡苗空間實驗

我們的夥伴都沒有出過國念書,但大家深深喜愛設計,剛開始很多人會不知道彡苗到底在做什麼,有做公共藝術、劇場、餐廳空間、住家等等,那是因為早期要在台灣這麼多已經很成熟的設計團隊裡生存下去,就必須從幾十萬再到百萬這樣相對小規模的採購就能執行的案子起家。經歷這些過程,我們認為美感、思維很關鍵之外,經驗也是不可或缺的優勢,我們幾乎每個案子都有自己詮釋的角度,來梳理和解讀品牌基因,並達成和業主攜手共創的狀態,尤其當今社群時代,設計已成顯學,業主說不定都還比我們更有品味。

彡苗空間實驗

內部執行平面和空間的整合案件時,工作過程會同步並進,或有先後順序?

Local Remote

由於夥伴蔡薾德具備空間規劃設計的背景,所以前期發想概念和故事會一起進行。最近正在尋找突破點,感覺好像做了很多branding,卻不知道實際成效如何、很難估算收益,我們想到的解法就是,不如自己開一家店!預計會在12月底開設一家咖啡廳「Local Local」,位於捷運大坪林站附近,對我們來說算是一個遊樂場的概念,或是跟把這間咖啡廳作為中轉站,和商業市場銜接,可以一直把新的東西比如logo丟進去,看看大家的評價,也可以把它視為設計公司和客戶端接觸的平台,大家能更了解設計師們究竟在忙什麼。這間咖啡廳全部的家具都是可移動式、可調節高度,我們和工業設計師的朋友合作,為上班族打造不一樣的線下體驗。

Local Remote

下個階段希望能達成哪些目標?如何看待台灣商業空間的市場與發展前景?

彡苗空間實驗

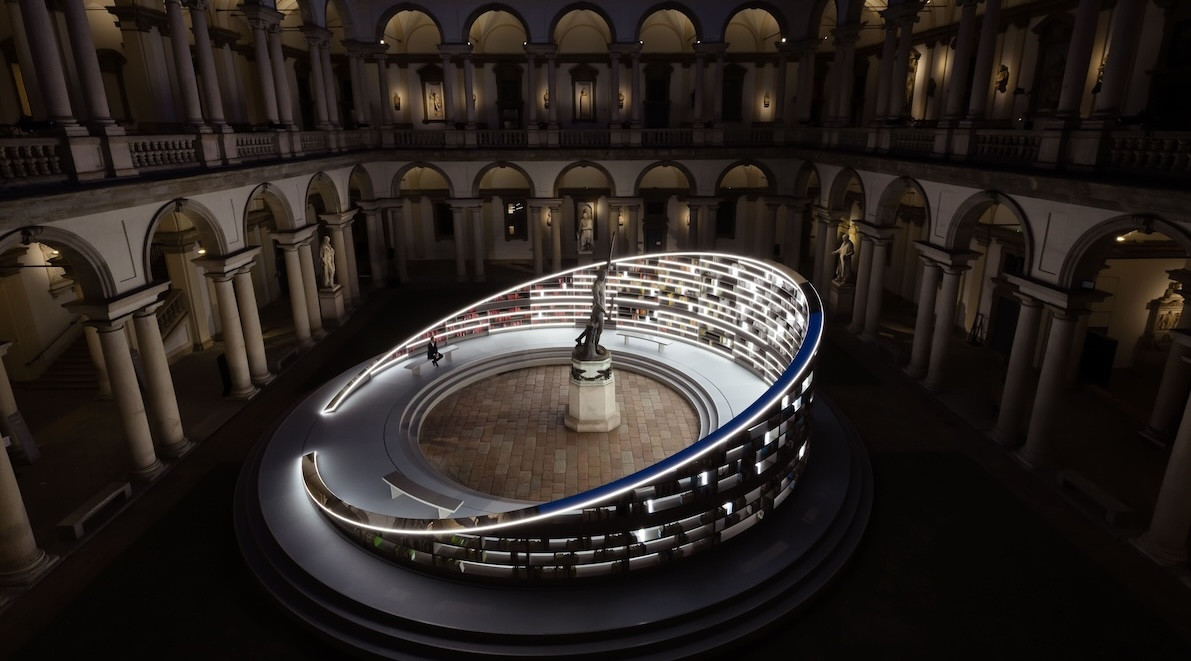

我們希望每個人在這個品牌都有被看見的價值,對彡苗來說,團隊價值永遠高於個人的價值,如今的編制,我們也正在學習內部人才永續的方法,如何能凝聚夥伴、共同成長,成為經營公司必須時時面對與重視的核心課題。同時我們也正在思考如何成為更專精更有規模的空間設計公司,近期有機會進一步了解如Nippon Design Center、丹青社這些日本組織,雖然目前的市場與經驗還有限,但疫情後也看到越來越多跨國合作的契機,比如春池赴日本的快閃店計畫、日本錫器職人品牌「能作」來台展店、日本「芝浦之家」和台灣Alife合作的溫室等,都碰撞出不一樣的火花,延伸更多效益。

彡苗空間實驗

我們自己有個觀察是,這個年代是一個讓你誤以為很有機會創業,但其實是最難創業的年代,好奇在Brian帶領之下,公司文化是什麼樣子?

Local Remote

以MBTI 16種人格類型解析來看,應該比較像是「I(內向)E(外向)共存」,在開明和開放的心態下,公司結構並不扁平化,但是同事之間的感情是滿扁平的,彼此都願意互相照料。我們也很強調協作,包括公司有上牆文化或Thirsty Thursday這些互動,都是為了讓共創更坦白直接,並鼓勵同事之間一定要頻繁交流和討論,隨時隨地都能聊起來,才有可能做出超越自己既定認知的作品。當然,新同事一進來就發現在這裡得一直發表看法,通常會需要時間適應。

profile/Local Remote

創立於2021年,創辦人劉書堯在構想裡融合創意、科技與人文,從形象、策略規劃、品牌定位、活動主視覺、企業識別規劃等,致力打造多維度面向,整合實境與虛擬的感知,創造線上線下一致的連貫性體驗,團隊以理念先行,為品牌賦予價值。

profile/彡苗空間實驗

創立於2017年,由一群所學建築、室內與景觀的設計師組成,團隊夥伴持續在商業與公共空間、策展與裝置等型態與尺度各異的創作耕耘並延伸。透過各自不同的興趣與擅長,期許把生活中不起眼的微小日常,轉化成創作的種子。

採訪整理|張瑋涵 圖片提供|Local Remote、彡苗空間實驗